秋の植物トラブル防止

秋は、夏の暑さで疲れた植物が活動を再開する、大切な季節です。

しかし、気温や日照時間が変化する「季節の変わり目」は、環境の変化に対応するために気を付けたい注意点があります。

夏の管理と同じ感覚で水やりをしたり、肥料を与えたりしていると、思わぬトラブルに見舞われることも少なくありません。

植物を枯らしてしまう原因の多くは、この季節の変わり目に隠されています。

水やりや肥料などの基本の管理方法から、見落としがちな冬支度まで、具体的な対策をご紹介しているため、参考にしてみてください

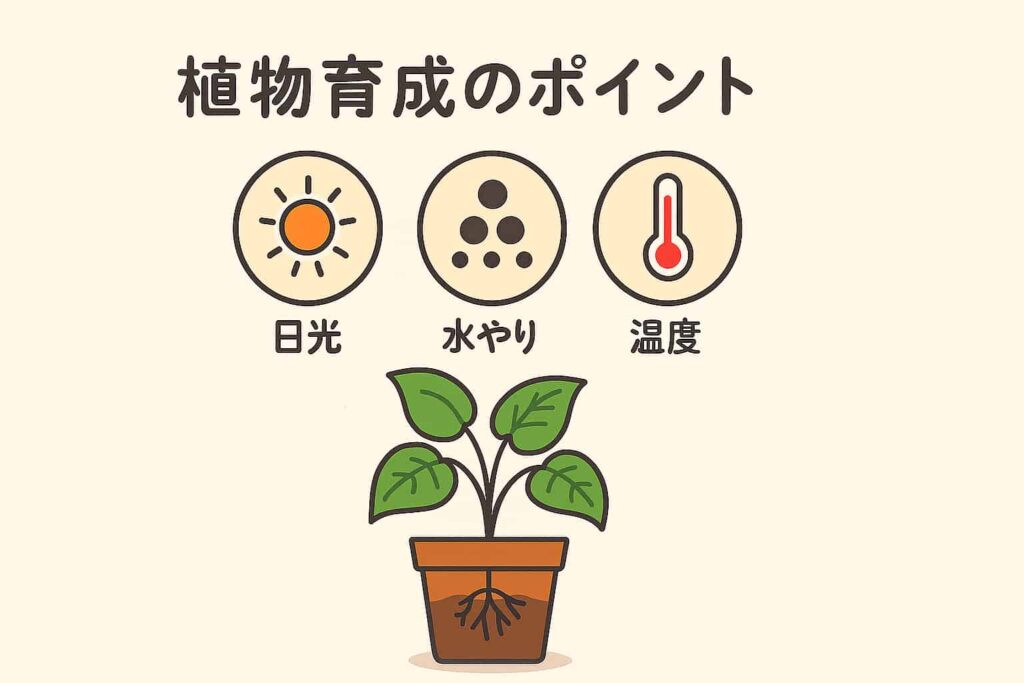

季節の変わり目(夏⇒秋)における、植物育成の5つのポイント

植物を枯らさず、夏の季節を乗り越えられたら、秋の育成方法に移行しましょう。

植物を枯らすタイミングは、夏や冬だけではありません。

季節の変わり目(夏⇒秋)における、植物育成の5つのポイントをご紹介します。

水やりを徐々に減らす(気温が下がり、土が乾きづらくなるため)

.jpg) 筆者

筆者すずしい季節を好む“冬型”の植物を除き、秋が進むにつれて、徐々に水やりの頻度を減らすのが重要です。

気温が下がり、植物が蒸散(じょうさん:葉から水分を蒸発させること。)する量が減るため、土が乾きにくくなります。

夏と同じように水を与えつづけると、土が湿ったままになり、根が呼吸できないことで根腐れを起こすリスクが高まります。

- 夏の水やりが「毎日」だった場合:2〜3日に1回程度に

- 夏の水やりが「2〜3日に1回」だった場合:週に1回程度に

- 夏の水やりが「週に1回」だった場合:2〜3週間に1回程度に

.jpg)

.jpg)

.jpg)

上記を、ひとつの目安にしてみてください。

ただし望ましい水やりのタイミングは、天候や風の強さなどによっても、大きく変わります。

土が乾いているかどうか、しっかりと確認する

土の中までしっかりと乾いているのか、見た目だけで判断できない場合は、以下の方法で確認できます。

- 土を触ってみる

- 2~3cmの深さまで指を入れると、土の乾き具合を把握しやすい

- 鉢を持ち上げて、重さを確認する

- 乾いているときの重さと比べる

- 水やりチェッカーを使用する

- 土が濡れていると、色が変わるガーデニング用品

水やりチェッカーは「SUStee(サスティー)」が定番のアイテムです。

見た目もおしゃれなため、場所を選ばず気軽に取り入れやすい点も「SUStee」のメリットです。

植物への水やりについては、以下の記事で詳しく解説しているため、ご興味があればお読みください

日当たりは、置き場所ごとに調整する

季節が変化すると、日照条件も変わってきます。

屋根がない場所(雨ざらし)

雨ざらしの環境下では、秋になると日照時間が短くなるとともに、日差しが和らぎます。

特に強い光を必要とする植物は、日照不足による徒長(とちょう:茎や枝がひょろひょろと間延びすること)のリスクが高まる季節です。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

夏に遮光していたり、強い日差しが当たらない場所に移動したりしていた場合は、日当たりのよい環境に戻すことが有効な対策です。

日照が足りない場合は、水やりと肥料の量を減らすことも、徒長のリスクを抑える方法のひとつです。

屋根がある場所(軒下や室内)

秋になると日照時間が短くなるのが一般的ですが、軒下のような場所では、日照時間が長くなる場合があります。

- 夏:太陽が空高く昇るため、軒下は屋根に遮られ、日陰になることが多い

- 秋:太陽の位置が低くなるため、軒下にも日差しが届きやすくなる

強い日差しが当たりつづける場合は、必要に応じて場所を移動したり、遮光ネットを利用したりして調整しましょう。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

自宅では、秋になってから葉焼けを起こす植物が少なくありません。

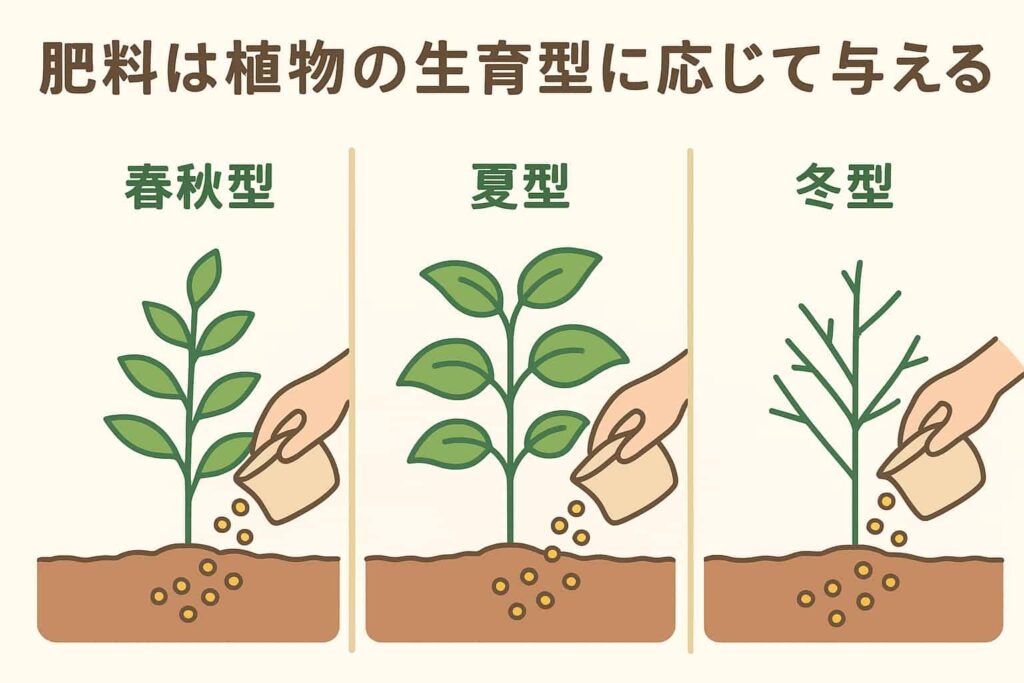

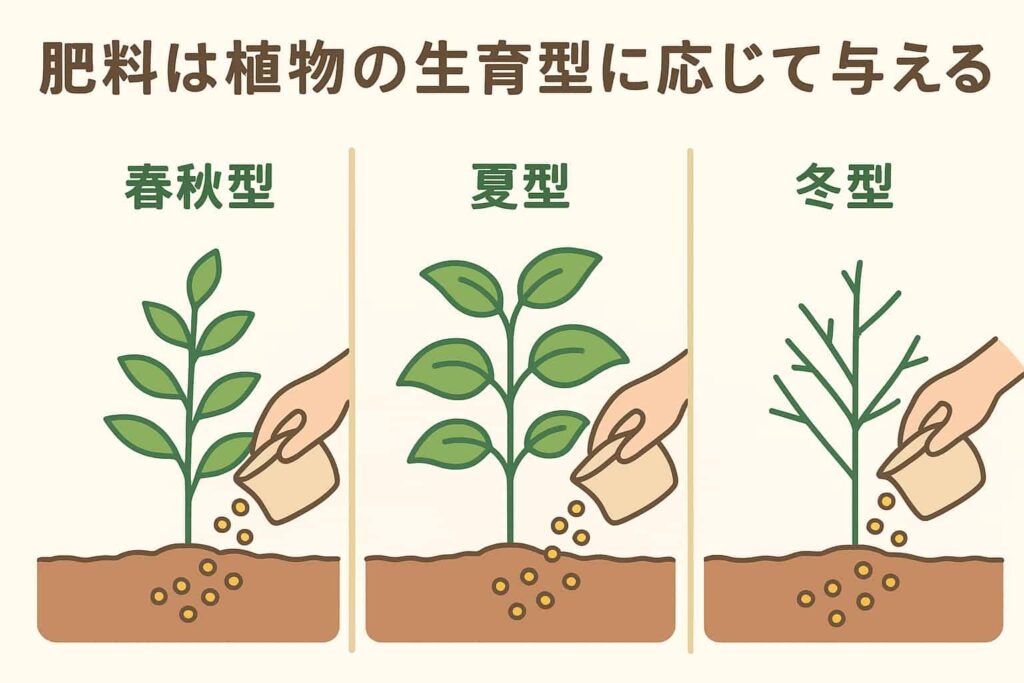

肥料は植物の生育型に応じて与える

植物は種類によって、成長する時期が異なります。

夏に控えていた肥料も、秋のタイミングで適切に与えることで、植物を元気に育てられます。

- 春秋型

- 暖かい季節が好きな植物

- 夏型

- 暑い季節が好きな植物

- 冬型

- 寒い季節が好きな植物

春秋型の場合

速効性のある液体肥料や、1〜2か月ほどで効果が切れる固形肥料を与えることで、秋の生育を促進できます。

冬には植物が肥料を欲しがらない休眠期を迎えるため、土に肥料分が残らないよう、効果が長く持続する肥料はおすすめできません。

夏型の場合

秋にはまだ肥料分を必要としますが、冬の休眠に備え、徐々に肥料の量を減らしていきます。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

ただし最近の日本の夏は暑すぎるため、夏型の品種でも、真夏には成長が停滞することも、めずらしくありません。

夏型に分類されていても、夏の終わりごろからグングン成長する植物は少なくないため、秋に積極的に肥料を与えましょう。

冬型の場合

冬型の植物は、9月ごろから植え替えの適期を迎えます。

植え替える場合は、効果が長く持続する固形肥料を、元肥として土に混ぜ込むのがおすすめです。

植物への負担を軽減するため、気温が下がったタイミングで肥料を与えはじめ、徐々に増やすのがよいでしょう。

害虫が発生しやすくなるため、防虫&殺虫に努める

秋は多くの植物の調子が上がる季節ですが、実は害虫も活動が活発になる時期です。

土が常に湿っていたり、葉が乾燥していたりする環境では、特に害虫が発生しやすくなるため、以下の対応が必要です。

- 予防

- 風通しのよい場所に置く

- 葉に霧吹きで水をかける「葉水」をする

- 対策

- 害虫を見つけたら、園芸用の殺虫剤で早めに駆除する

.jpg)

.jpg)

.jpg)

定期的に植物の状態をチェックし、早めに対応することで、害虫の被害を最小限にできます。

ちなみに100円ショップでも、植物の葉水におすすめなスプレーが販売されています

以下の記事でご紹介しているので、ご興味があればチェックしてみてください

冬に備え、植物を寒さに慣らす

秋は、日中の気温が高くても、朝晩は冷え込むようになります。

この時期に植物を屋外で管理することで、気温の変化に徐々に慣れさせることができます。

この期間に、植物をある程度の寒さに当てることで、冬の寒さに耐える力が自然と高まるのです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

厳しい寒さに当てる必要はありませんが、過保護な環境で植物を育てると、強い植物へと成長しにくいです。

植物の寒さ対策については、以下の記事で詳しくご紹介しています

植え替えは早めに済ませる

秋に植え替えの適期を迎える植物は、植え替え作業を早めに済ませることもポイントです。

- 根詰まりを改善

- 鉢の中で根が詰まった状態「根詰まり」を解消し、排水性などを改善する

- 病害虫の予防

- 古い土を取り除くことで、病原菌や害虫の発生リスクを減らす

- 植物の成長を促す

- あたらしい土になり、栄養分が補充されることで、根が活発に成長する

近年は、夏が終わって秋が来たと思ったら、あっという間に冬が到来します。

秋は早めに動き出すことで、植え替えの適期を見失わず、冬までに植え替えのストレスから回復してくれるでしょう。

まとめ

この時期の管理を怠ると、せっかく元気に育った植物が、冬を前に調子を崩してしまうことも…。

夏の管理から秋の管理にシフトチェンジすることが、植物を元気に育てるために重要です。

この記事では、水やりや肥料、日当たり、そして冬に備えた植え替えや寒さ対策など、秋のガーデニングにおける重要なポイントを解説しました

コメント