三重県の神聖なスポット

多くのサイトや観光本などで、三重県内の観光スポットおすすめランキング1位に輝いているのが、「伊勢神宮」です!

三重県の観光名所には、伊勢神宮以外にも、いくつか観光スポットがあります。

- 鳥羽水族館

- 日本一多くの種類の生物が暮らしている水族館

- 特に、ラッコの「メイちゃん」と「キラちゃん」が有名

- なばなの里

- 日本最大級の花のテーマパーク

- ナガシマスパーランド

- 日本最大級の遊園地。

- 60個のアトラクション数を誇る。

この観光スポットと比べても、上位に君臨しているのだから、すごいことです!

実際に足を運んだら、観光スポットとして選ばれていることが納得の光景が広がっていました!

この記事では、伊勢神宮の概要、そして敷地中にそびえ立つ大樹や黒松、梅の木などを植物をご紹介しています!

この日は天気にも恵まれ、敷地内を歩いているだけで、とても心地よかったです!

伊勢神宮の概要

最高位の神社

日本には8万以上の神社があり、多くの神様が存在します。

しかし、実際にどれくらいの神様がいるか、ご存じでしょうか?

驚くことに、日本には神社の数を大きく上回る、約800万の神様がいるとされています。

その中でも、特に重要な存在として位置づけられているのが、「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」を祀る伊勢神宮です。

この神社は、日本の最高位の神社とされ、特別な存在感を放っています。

また、伊勢神宮にはほかの神社でよく見られる「おみくじ」が置かれていません。

おみくじがない理由は、「お伊勢神宮へのお参り」は、お参りをするだけでもとても価値のあることだからです。

「一生にいちどだけでも」と憧れを抱かれることのある伊勢神宮への参拝なので、「参拝に来ただけで、すでに大吉」という考えなのだそうです。

このことからも、伊勢神宮がどれほど高貴で特別な場所として、重んじられてきたかが分かります。

また、長い歴史を誇る伊勢神宮ですが、社殿は古さを感じさせない見た目をしています。

それもそのはず、伊勢神宮では20年にいちど、社殿をあたらしく建て替える「式年遷宮(しきねんせんぐう)」が行われているため、建物そのものは常にあたらしい状態が保たれています。

この「古くて新しい社殿」が、伊勢神宮の大きな特徴といえるでしょう。

参拝者数

初詣の参拝者数が日本一多い「明治神宮」は、年間約1,000万人もの人びとが、おとずれることで知られています。

一方、「伊勢神宮」の年間参拝者数は約800万人。

数字だけを見ると明治神宮に及びませんが、明治神宮がある東京都の人口が約1,400万人であるのに対し、伊勢神宮が位置する三重県の人口は約180万人にとどまります。

この人口比を考えると、伊勢神宮がどれほど多くの参拝者を集めているかが、一目瞭然です。

仮に、三重県民の人口で参拝者数を割り算すると、1人当たり年間4回以上参拝している計算になります。

もちろん、実際には全国各地から多くの人がおとずれていますが、それでも伊勢神宮の特別な人気をあらわす数字といえるでしょう。

多くの歴史に名を刻む人物も、伊勢神宮をおとずれ、参拝を行っています。

- 平清盛

- 武士として初めて貴族の最高位である太政大臣になった

- 足利義満

- 南北朝合一を果たした

- 織田信⻑

- 桶狭間の戦いで今川義元に勝利した

内宮と外宮

伊勢神宮は、「内宮(ないくう)」と「外宮(げくう)」に分かれており、それぞれが長い歴史をもっています。

内宮は約2,000年、外宮は約1,500年の歴史があり、日本の伝統的な文化の中でも、ひと際長い歴史を刻んでいます。

「内宮」の「内」は天皇を、「宮」は天皇や権力者が住む場所を意味する言葉。

一方、「外宮」の「外」は、昔の言葉で「離宮」を指します。

そのため、「内宮」と「外宮」という名前の由来は、こうした意味に基づいていると考えられています。

内宮と外宮は約4km離れており、徒歩で移動すると、約1時間ほどかかる距離です。

観光でおとずれる方の多くは、バス、自家用車、タクシーなどを利用して移動していますが、少し風情を感じられる移動手段として、人力車を選ぶことも可能です。

伊勢神宮で育つ植物

伊勢神宮は神社であり植物園ではないため、世界中のめずらしい植物が集められているわけではありません。

敷地内で見られるのは、昔から日本で育つ植物たちです。

それでも、日本庭園のようにうつくしく整えられたエリアもあり、近隣に住む人びとの中には、植物を楽しむ目的でおとずれる方もいることでしょう。

「大樹」の存在

伊勢神宮には、樹齢400年から900年とされる立派な大樹が何本も植わっており、その存在感からおとずれる人びとを圧倒しています。

古の時代から、大樹は高い位置から人びとを見守り、はるか上方から温かさを届けてきたのでしょう。

一方のひとは、この大樹の皮を「縁起物」として持ち帰ってしまうこともあったようです。

皮の盗難を防ぐ目的で、竹が巻かれているのとのことで、人びとの勝手な行動に、少し心が痛みます…。

街なかの公園でも大きな植物は見られますが、伊勢神宮のような規模の大樹は、なかなかお目にかかれない存在です。

その壮大さには、一見の価値があるでしょう。

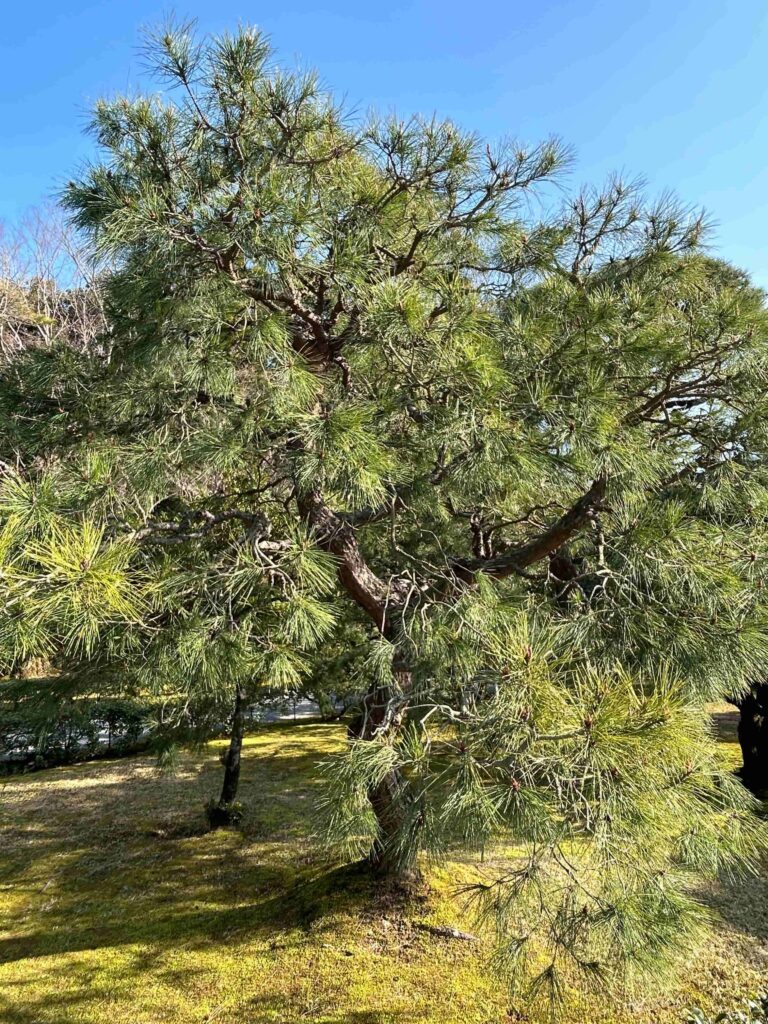

「黒松」の魅力

「黒松(くろまつ)」は、サンサンとふりそそぐ太陽光を浴びて、気持ちよさそうな佇まいをしていました!

黒松は、たくましい枝ぶりから針のような硬い葉を展開させる植物で、「雄松(おまつ)」や、「男松(おとこまつ)」とも呼ばれることのある植物。

厳しい寒さでも葉を落とさない生命力の強さから、古くから「縁起のよい植物」として、人びとに親しまれてきました!

特に盆栽の定番として知られる黒松が、伊勢神宮の広大な自然環境の中でのびのびと育つすがたは、盆栽愛好家にとって逆に新鮮な光景かもしれません!

黒松は写真に映っている株以外にも、何十本も植えられている光景が広がっていました!

うつくしい「梅」のお花

伊勢神宮の内宮では、可憐な「梅」のお花が咲いていました!

品種名は分かりませんでしたが、遅咲きの梅であることが特徴で、大きく伸ばした枝の各所に、白っぽいお花を散りばめています。

梅の木は、そこまで多くの本数が植えられていないと思います。

「伊勢神宮」の敷地内ではありませんが、近所に「白いお花」と「赤いお花」を同じぐらい付けている梅の木を見かけます。

これはおそらく、異なる品種の梅を一本の木に接いだ「接ぎ木」の技術によるものです。

人工的に作られたものだと分かりつつも、その独特の美しさは見る人の目を引きます。

とはいえ、接ぎ木された木にとっては、本来の花とは違う花を咲かせることになるため、少々「ありがた迷惑」な園芸技術かもしれません。

遅咲きの梅は、桜の開花時期と重なることが多く、冬の終わりと春のおとずれを告げる季節の象徴ともいえる植物です。

その他の植物

伊勢神宮では、約850種類もの植物が生育しており、季節ごとにうつくしい光景を楽しむことができます。

代表的な花々について、ご紹介します。

- 桜のお花(3月下旬~4月上旬)

- ヒトツバタゴのお花(5月)

- 花菖蒲のお花(5月下旬~6月下旬)

- あじさいのお花(5月下旬~6月下旬)

- コスモスのお花(8月下旬~10月中旬)

また、植物のお花ではありませんが、植物が大きく成長する暖かい春には、勢いよく生い茂る植物たちの「緑」色をした葉が存在します。

また、冬の季節を目の前にすると、植物たちが葉を落とす前にみせる「紅」色をした葉など、神様も充分に楽しめる季節ごとの色あざやかなすがたを堪能することができます!

特に、お近くにお住まいの方は季節ごとに魅せる、伊勢神宮の光景を楽しめることでしょう。

まとめ

伊勢神宮は、日本の歴史と文化を深く感じられる特別な場所です。

敷地内には、樹齢数百年の大樹や生命力あふれる黒松、季節の花々など、自然と調和したうつくしい景観が広がっています。

また、春には桜や梅の花が、初夏にはアジサイや花菖蒲が見ごろを迎え、おとずれるたびに違った表情を楽しめます。

その神聖さや歴史的価値だけでなく、四季折々の自然の魅力が、多くの人を惹きつけてやまない伊勢神宮。

参拝するだけで「大吉」とされるこの場所で、歴史ある社殿や、豊かな植物たちに心を癒される時間を過ごしてみてはいかがでしょうか!?

観光スポットも充実している三重県。

伊勢神宮をおとずれる際には、ぜひほかの名所にも足を延ばして、三重の魅力を存分に堪能してください!

あなたの旅が、伊勢神宮のように特別で心豊かなものになりますように!

同じく、三重県内の観光スポット「志摩地中海村」の植物は、下記の記事でご紹介しています

よろしければ、あわせてお読みください。

伊勢神宮の基本情報

住所・アクセス

三重県伊勢市宇治館町1(内宮)

近畿日本鉄道鳥羽線「五十鈴川駅」から徒歩で約30分 ほか

コメント