発芽率を上げるために

高価な多肉植物は、枯らしたときのことを考えると、なかなか手が出せない存在です。

ただし植物を入手する方法には、成熟した株を購入する以外に、たねから育てる「実生(みしょう)」という選択肢もあります

そんな多肉植物の実生ですが、

たね蒔きって、何からはじめればよいの?

どのような環境で管理すれば、発芽するの?

という疑問を抱く方も多いでしょう。

この記事を読めば、多肉植物のたね蒔きについての理解が深まり、実生の成功率を上げられるでしょう。

多肉植物のたねは、多くの園芸店では販売していないため、購入するルートはおもにネットショップになります。

以下の記事で、各購入ルートのメリットやデメリットなどを詳しくご紹介しているため、ご興味があればお読みください

自生地の多肉植物は、雨季に発芽する

多肉植物の発芽率を高めるためには、自生地の環境を再現することが近道です。

.jpg) 筆者

筆者多肉植物は、乾燥気味に育てるのが基本ですが、たね蒔き時点では多湿気味に管理します。

本来の育て方とは異なるため、自生地で多肉植物が発芽する季節を、確認しておきましょう。

発芽したばかりの小さな株は、成熟した株ほど乾燥に強くない

ですが発芽したばかりの小さな株は、体内に蓄えられる水分量も少ないため、乾燥には強くありません。

多肉植物の自生地は、雨季と乾季に分かれています。

多肉植物が発芽したばかりのころは、過度な乾燥に耐えられるだけの体力がないため、乾季に発芽しても水切れで枯れてしまうでしょう。

多肉植物のたねは、雨季に発芽する

雨季に発芽することで水分を吸い上げながら成長でき、乾季が訪れるまでに、水分を蓄えられる大きさまで成長します。

土を湿らせた状態を維持し、高い湿度を保つことで、自生地の雨季を再現し、

.jpg)

.jpg)

.jpg)

今は雨季が訪れているから、発芽するタイミングだ!

と、多肉植物に感じさせることが重要です。

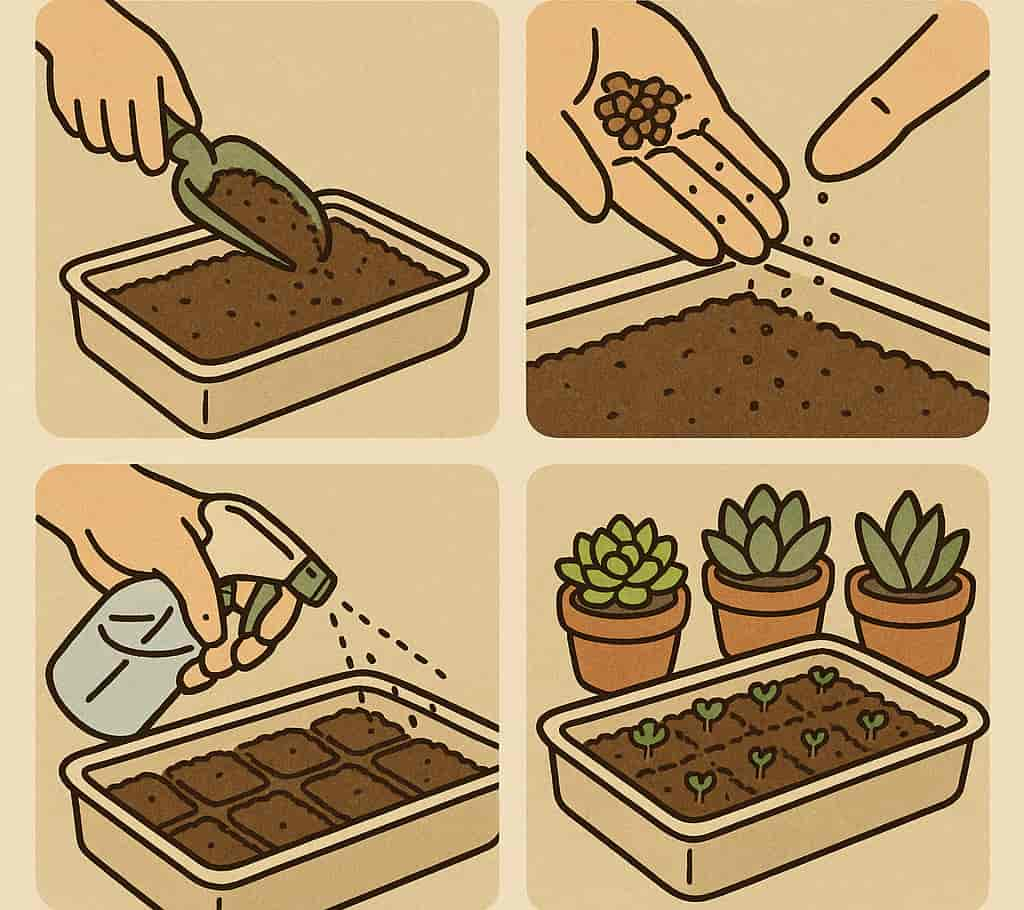

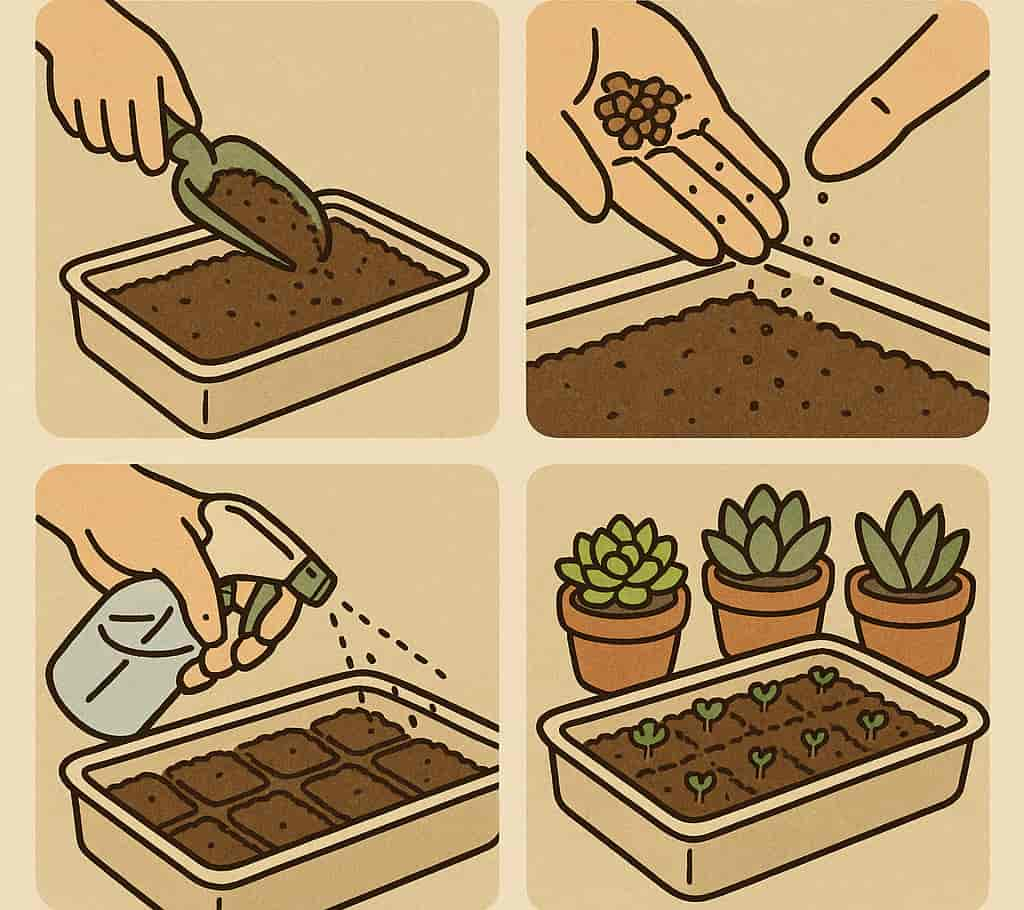

多肉植物のたねの蒔き方

多肉植物のたねの蒔き方は、以下のとおりです。

- 必要なものを揃える

- 用土やたねを殺菌する

- たねを蒔く

- 水やりや腰水で、水を切らさないようにする

- 用土やたねの殺菌は、たね蒔き後も継続して実施する

- 適温を維持し、やわらかい光を当てる

①必要なものを揃える

多肉植物のたねを蒔くにあたり、必要なものや、あれば望ましいものは以下のとおりです。

最低限揃える必要があるもの

まずは、最低限揃える必要があるものから。

- 多肉植物のたね

- たねを蒔く用土

- たね蒔き専用の用土、多肉植物用の培養土 など

- 植木鉢

- 用土を入れられる容器があれば、代用可能

あれば望ましいもの

つづいて、あれば望ましいものです。

たねや用土の殺菌に使用するもの

- 殺菌剤

- 用土やたねを殺菌する場合に使用

- 活力剤

- 植物の発芽を促したい場合に使用

- 熱湯(100℃)

- 用土を殺菌する場合に使用

水(湿度)の管理が楽になるもの

- 水を溜められる容器

- 鉢ごと水に浸ける「腰水(こしみず)」をする場合に使用

- ラップ

- 高い湿度を維持したい場合に使用

- 霧吹き

- たねを湿らせておきたい場合に使用

.jpg)

.jpg)

.jpg)

その他、ピンセットがあると細かい作業が進めやすくなります。

また、何種類も多肉植物を育てる場合は、園芸用ラベルを挿しておくと、ひと目で品種名が分かります。

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)

②用土やたねを殺菌する

多肉植物のたねを蒔いた後に、カビやコケが発生することは、めずらしくありません。

用土の殺菌

用土を殺菌するためには、以下の3つの方法があります。

- 園芸用の殺菌剤を使用する

- 熱湯をかける

- 黒いビニール袋に用土を入れて、直射日光に当てる

園芸用の殺菌剤を使用する

水で希釈するタイプとスプレータイプ

- 水で希釈して使用するタイプ

- スプレーで吹きかけるタイプ

このうち、用土の殺菌には、水で希釈して使用するタイプの殺菌剤がおすすめです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

やろうと思えば、スプレータイプでも用土の殺菌は可能です。

ただし水で希釈して使用するタイプの方が、大量の殺菌剤をつくれるため、コスパの面でおすすめです。

用土を殺菌剤にしばらく浸ける

「ベンレート」や「ホーマイ」などでも用土を殺菌できますが、自宅では以下の「ダコニール」を使用しています。

園芸用の殺菌剤は、汎用性が高いため、準備しておくのがおすすめです。

熱湯をかける

用土に熱湯をかけて、殺菌する方法もあります。

用土に、お湯をかけるの!?

と意外に感じるかもしれませんが、熱湯で用土を殺菌するのは一般的な方法です。

多くのカビは、50℃以上の熱に数秒さらされると死滅しますが、80℃以上でないと死滅しない菌もいるようです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

沸騰した熱湯をかければ、間違いありません。

黒いビニール袋に用土を入れて、直射日光に当てる

他の方法に比べると、手間と時間がかかりますが、太陽からの熱エネルギーを利用して殺菌する方法もあります。

ビニール袋を利用して殺菌する手順

- 黒いビニール袋に用土を入れる

- ビニール袋の中の用土に、十分に水をかける

- 日当たりのよい場所に置く(2~3週間ほど)

この方法は用土の殺菌が完了するまでに、時間(2~3週間ほど)がかかります。

多肉植物のたねは鮮度がよい方が発芽率が高いため、用土の殺菌に時間をかけたくない場合は、他の方法で殺菌するのがおすすめです。

リサイクル用土は、たね蒔き用土に適していない

発芽したばかりの植物はデリケートなため、新品の用土を使用するのがおすすめです。

ちなみに園芸用土のリサイクルについては、以下の記事で具体的な手順などをご紹介しているため、ご興味があればお読みください

たねの殺菌

園芸用の殺菌剤を使用する

たねを殺菌できるのは、園芸用の殺菌剤を使用する方法だけです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

小さすぎるたねを、いちど殺菌剤に浸けると、たねの行方が分かりにくくなり、蒔く作業がむずかしくなります。

たねが小さすぎる品種は、ムリして殺菌剤に浸けないことも、ひとつの選択肢です。

カビキラーで殺菌する方法も…!

カビキラーは園芸用品ではないため、たねを傷めたり、発芽を阻害する可能性もあります…。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

カビキラーで殺菌したたねを蒔いたところ、無事に発芽したことはありますが、自己責任でお願いします…!

用土やたねの殺菌は、たね蒔き後も継続して実施するのが望ましい

たね蒔きの前にしっかりと殺菌していても、たねが発芽する過程でカビが発生することは、めずらしくありません。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

芽が出はじめた段階でカビにやられると、期待が膨らんだ分、ショックは大きいです…。

面倒に感じるかもしれませんが、こまめに殺菌することが重要です

③たねを蒔く

用土やたねを消毒したら、いよいよ多肉植物のたねを蒔きます

嫌光性(けんこうせい)種子なのか、好光性(こうこうせい)種子なのかを確認する

植物のたねには「嫌光性(けんこうせい)種子」と、「好光性(こうこうせい)種子」があります。

- 嫌光性種子

- 暗い環境で発芽する(明るい場所では発芽しない)

- 好光性種子

- 明るい場所で発芽する(光量が足りないと発芽しない)

嫌光性種子の品種のたねを蒔くときは、暗い場所でたねを蒔くか、たねの上に用土を被せることで発芽を促せます。

一方の好光性種子のたねを蒔くときは、たねの上に用土を被せず、日が当たる場所に置くことで発芽率を高められます。

多肉植物には数多くの品種が存在し、特に希少度が高い品種は、“嫌光性”なのか“好光性”なのか分からないことがあります。

その場合は、異なる環境にたねを蒔くのがおすすめです。

たとえば10粒のたねのうち、5粒は育成環境を暗くし、残りの5粒は明るい場所に置きます。

その後、明るい環境のたねが発芽したら、もう一方のたねにも光を当てて、すべてのたねの発芽を促しましょう

④水やりや腰水で、水を切らさないようにする

こまめに水やりをする

こまめに水を与えることで、たねの発芽を促せますが、管理には注意点もあります。

- 水やりを忘れてしまうと、用土(たね)が乾いてしまう

- 多肉植物のたねは、いちど濡れてから乾くと、発芽しなくなることも…。

- 特に夏は、水が乾く速度が早いため、注意が必要

- たねが水と一緒に用土の奥深くに、潜っていくことも…。

- 特に、勢いよく水やりをするときに、たねの居場所が分からなくなる

腰水で管理する

.jpg)

.jpg)

.jpg)

水やりと比べると、腰水(底面給水)は少ない手間で済みます。

底面給水については、以下の記事で詳しくご紹介しています

発芽後もしばらくは腰水で管理できますが、大きく成熟した後も、腰水で管理できるわけではありません。

腰水に使用する水は、2~3日ごとに交換する

東京都水道局によると、水道水は常温で3日間保存できるようです。

寒い季節は水温に注意する

水温が冷たすぎると発芽を促せないため、半日~一日ほど室内に置き、室温で温めてから使用することをおすすめします。

ラップや透明なカバーをかける

鉢の上部にラップや透明なカバーをかけることで、水分の蒸発を防ぎ、湿度を上げる方法もあります。

多肉植物の発芽率を高めるためには、70%前後の湿度を保つのが理想的です。

ですが鉢にふたをすると、湿度が必要以上(90%以上など)に高くなるなど、発芽に悪影響を及ぼすことがあります。

自生地の雨季でも、極端に高い湿度がつづくことはないと思うので、ラップなどは使用せずに、霧吹きで水をかけるのがおすすめです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

いくら待っても発芽しない場合、たねに刺激を与える手段として、ラップなどを使用するのはアリです!

⑤適温を維持し、やわらかい光を当てる

品種ごとに、適切な温度は異なる

多肉植物が発芽するための温度は、品種ごとに異なります。

あくまで目安ですが、発芽に適した温度は以下のとおりです。

- 暑い季節によく成長する“夏型”の多肉植物

- 適温:20℃~25℃

- たね蒔きの適期:5~6月

- 寒い季節によく成長する“冬型”の多肉植物

- 適温:15℃~20℃

- たね蒔きの適期:10~11月

- 暖かい季節によく成長する“春秋型”の多肉植物

- 適温:15℃~25℃

- たね蒔きの適期:3~4月、または9~10月

自生地にも寒暖差があるため、適温から1~2℃でもズレると、発芽しないわけではありません。

また、発芽のために30℃以上の温度が必要な品種や、10℃前後で発芽率が高まる品種もいます。

室内であれば、温度が調整しやすい

屋外でたねを蒔く場合は、季節を選ばないと発芽を促せませんが、室内であれば温度が調整しやすいです。

多肉植物の室内育成に必要なグッズや電気料については、以下の記事でご紹介しているため、ご興味があればお読みください

発芽したばかりの株は、強い光を必要としない

多肉植物は、強い光を好む品種が多いため、直射日光によく当てるのが基本的な育て方です。

少なくても1~2か月は屋外の日陰などに置き、強い光を避けることで、光によるトラブルを減らせます。

本葉が展開したら、徐々に強い光に慣らす

強い光にも要注意ですが、ずっと弱い光しか当てていないと、葉や茎が間延びする「徒長(とちょう)」のリスクを高めることにも…。

理想的な光量(屋外&室内)

好光性種子が発芽するために理想的な光量は、以下のとおりです。

- 屋外でたねを蒔く場合

- 直射日光が当たらない日陰

- 室内でたねを蒔く場合

- 窓越しの光が、1~2時間ほど当たる場所

- レースのカーテン越しの光では、光量不足に…。

- 光量が足りない場合は、植物育成用のLEDライトを遠めから当てるなどの工夫が必要

植物育成用のLEDライトは、株が大きく育ち、強い光を求めるようになった後も使用できるライトがおすすめです。

Haru Designの「HASU38」は、強い光を照射できるため、強い光量を求める多肉植物も十分に育てられるライトです。

多肉植物のたねの蒔き方(おさらい)

あらためて、多肉植物のたねの蒔き方について、おさらいしておきます。

- 必要なものを揃える

- 用土やたねを殺菌する

- たねを蒔く

- 水やりや腰水で、水を切らさないようにする

- 用土やたねの殺菌は、たね蒔き後も継続して実施する

- 適温を維持し、やわらかい光を当てる

たね蒔きには、どのような用土を使用すればよいの?

.jpg)

.jpg)

.jpg)

さまざまな用土が販売されているため、どのような用土をたね蒔きに使用すればよいか、迷うかもしれません。

使用する用土によって、発芽率が大きく異なるわけではありませんが、発芽後の株の成長を左右する要素です。

たね蒔き用土には、無機質のものを使用した方がよい

有機質の用土&無機質の用土

園芸用土には、有機質のものと無機質のものがあります。

- 有機質の用土

- 腐葉土(ふようど)、堆肥(たいひ)などが配合されている用土

- 無機質の用土

- 赤玉土(あかだまつち)、鹿沼土(かぬまつち)、ひゅうが土 など

有機質の用土は、カビやコケが発生しやすい

有機質の用土は、無機質の用土に比べて、カビやコケが発生しやすい特徴があります。

無機質の用土も、カビやコケが発生することはありますが、多肉植物のたね蒔きには、リスクが低い無機質の用土を使用するのがおすすめです。

たね蒔きに使える無機質の用土は、いくつもある

園芸店に足を運ぶと、たね蒔き専用の用土が販売されています。

たね蒔き専用の用土に蒔けば、順調に成長するのでは!?

と考えるひともいると思いますが、一概にそういうわけではありません。

以下のように、たね蒔きに使える無機質の用土はいくつもあります。

- たね蒔き専用の用土

- 多肉植物用の培養土

- 2層仕立て(複数の用土を併用する)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

他にも、赤玉土に蒔いたり、ティッシュペーパーの上に蒔いたりする方法もあります。

それぞれの用土のメリットやデメリットについて、詳しくご紹介します。

パターン1:たね蒔き専用の用土

まずは、たね蒔き専用の用土を使用する方法です。

たね蒔き専用の用土の特徴

たね蒔き専用の用土は、おもにピートモスやバーミキュライトを原料としており、以下のメリットがあります。

- フカフカな質感をしている

- たねを包み込めるため、常にたねの表面を湿らせた状態にできる

- 粒子が細かい

- 細かい土がたねに接触するため、発芽の安定感を高められる

- 無菌

- 殺菌する必要がない

.jpg)

.jpg)

.jpg)

その他、排水性と保水性のバランスがよいため、発芽を促せる特徴もあります。

成熟した株を育てにくい

たね蒔き専用の用土はやわらかいため、植物の根がどんどん潜っていきやすく、さし芽にも使用できます。

発芽してからしばらくは、順調な成長を見せるでしょう。

たね蒔き専用の用土は、成熟した株を育てることを前提にしていないため、本葉を展開したタイミングで、培養土に植え替えた方がよいです。

- 根が丈夫に成長しにくい

- 固形肥料が配合されていない

根が丈夫に成長しにくい

たね蒔き専用の用土は根を下ろしやすい分、多肉植物にとっては過保護な環境になりやすく、丈夫な根に成長しにくいです。

植物の根の状態は、株全体の成長に影響を与えるため、タイミングを見て植え替えることが望まれます。

固形肥料が配合されていない

多肉植物のたねや発芽したばかりの株に、肥料を与える必要はなく、むしろ肥料があると健康的に育ちにくいです。

基本的にたね蒔き専用の用土には、固形肥料が配合されていないため、固形肥料が配合された培養土に植え替えた方が、適切に肥料を効かせられます。

たね蒔き専用の用土について、メリット以外にデメリットも挙げましたが、早い段階で植え替えれば十分に活躍できるグッズです。

さし芽にも使用でき、ひと味違う質感があるため、使いこなせれば園芸の幅は広がるでしょう。

自宅では、多肉植物のたね蒔き用土としては使用していませんが、さし芽で植物を増やすときに、以下の用土を使用することがあります。

パターン2:多肉植物用の培養土(植え替え不要でラク)

成熟した多肉植物を育成できる培養土にも、たねを蒔けます。

用土には、粒の大きさがある

市販の多肉植物用の培養土は、粒子の大きさで分けられた状態では、販売されていません。

ただし赤玉土や鹿沼土の単用土は、一般的に粒子の大きさで分けられて販売されています。

- 大粒

- 中粒

- 小粒

- 細粒

その他、小粒と細粒のあいだの土として、極小粒が販売されていることもあります。

小さな粒子の用土を使用する

粒子が大きな用土を使用すると、多肉植物の根がうまく土に潜れず、スムーズに発芽が進まないことがあります。

たね蒔きには、小粒や細粒などの、粒子が細かい用土を使用するのがおすすめです。

発芽直後は、植え替えない方が無難

「植え替え」は、自然界では起こらない行為なので、植物に大きなストレスを与える原因になります。

植え替えをしても、過度にストレスを感じない多肉植物もいますが、他の植物よりも植え替えが苦手な品種もいます。

植え替えが苦手な品種で、特に発芽したばかりの株は、ある程度の大きさに成長するまで、同じ用土に植えたままの方が安心です。

ちなみに、市販の多肉植物用の培養土では、以下の「プロトリーフ」のものがおすすめです。

2025年に発売された硬質タイプの用土で、粒子が崩れにくく、長く使用できます。

害虫が発生しにくく、観葉植物にも適しているため、汎用性が高く、使いやすい培養土です。

ちなみに市販の培養土は、おもに小粒の土が配合されています。

細粒の用土を使用したい場合は、自宅で配合し、オリジナル培養土をつくる必要があります。

多肉植物の培養土の配合割合などは、以下の記事で詳しくご紹介しているため、ご興味があれば参考にしてください

アガベに焦点を当てた記事ですが、多肉植物であれば、全般的に使用できる培養土です

パターン3:2層仕立て(土を使い分ける上級者向け)

他の方法より手間がかかりますが、複数の用土を併用して使用する方法もあります。

複数の用土を混ぜて使用するのではなく、異なる用土を2層にして使用する方法です。

- 上に敷く用土

- やわらかい質感で、根が潜っていきやすい用土

- バーミキュライトやピートモス、赤玉土(細粒) など

- 下に使用する用土

- 多肉植物の“育成”に適した用土

- 多肉植物用の培養土 など

.jpg)

.jpg)

他の用土と比べたデメリットは、たねを蒔く際の手間が、少しばかり増える点です。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

複数のパターンを試した結果、自宅では多肉植物用の培養土を使用する方法(パターン2)に落ち着きました。

その他、たねを蒔く際に注意したいポイント

カビは周囲に伝染する

繰り返しになりますが、多肉植物のたねを発芽させるためには、高い湿度を維持する必要があります。

そのような環境では、カビやコケの発生リスクを高めます。

周囲のたねを守るためにも、カビが発生した場合は、すぐにたねを取り除いた方がよいです。

近くの用土にもカビが広がっている場合は、周囲の用土ごと取り除き、周囲に殺菌剤をかけておくのがおすすめです。

迷ったら、とりあえず殺菌する

殺菌をしなくても、カビが発生しづらい品種もいますが、

カビが発生しやすい品種なのか、分からない…。

という場合には、とりあえず殺菌してみることがおすすめです。

園芸用の殺菌剤は、用法容量どおりに使用すれば植物への影響も少なく、発芽率が下がる可能性は低いです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

ただし、いくら園芸用とは言っても用法容量以上に使用すると、たねに悪影響を及ぼす原因になります。

カビが発生したたねを蒔き直す場合は、別の鉢でチャレンジする

いちどカビが発生したたねは、発芽しないことが多いですが、カビを除去した後にたねを蒔き直したところ、発芽したこともありました。

ただし発芽するケースは稀で、またカビる可能性が高いため、たねを蒔き直す場合は、別の鉢でチャレンジすることをおすすめします。

株が小さなうちは、肥料を与える必要はない

多肉植物は栄養分の少ない土壌で暮らしているため、多くの肥料を与える必要はありません。

まったく肥料がなくても、生きられます。

むしろ、多肉植物の根がしっかり成長していない段階で肥料を与えると、

.jpg)

.jpg)

.jpg)

今でも十分に肥料が吸い上げられているから、これ以上、根を伸ばさなくても大丈夫そうだな。

と思わせてしまい、根の成長を阻害する原因にも…。

固形肥料や液体肥料を使用する場合

- 固形肥料を使用する場合は、用土の全体に配合するのではなく、下層にのみ入れる

- 液体肥料を使用する場合は、発芽後、1~2か月後くらいから与えはじめる

あらかじめ用土を濡らしておく

乾いている状態だと水を吸収しにくいピートモスなどが多く配合されていると、たね蒔き後の水やりがスムーズにできません。

用土の微塵(みじん)は抜いておく

多肉植物用の培養土を使用する場合は、あらかじめ園芸用のふるいを使用し、微塵を抜いておくことを推奨します。

ただし、たね蒔き専用の用土は粒子が細かいため、園芸用のふるいを使用する必要はありません。

根が出てくる部分を土に挿しておく

発芽後は、水を多めに与える

多肉植物は水やりを控えめにし、乾燥気味にするのが基本的な育て方です。

水やりが多いと、多肉植物が徒長してしまうのでは…!?

根腐れのリスクも心配なところ…。

と思うかもしれません。

ですが特に実生一年目の株は、数か月ほど土を乾燥させないくらいの方が、うまく成長できることが多いです

.jpg)

.jpg)

.jpg)

発芽したばかりの株は、徒長のリスクを恐れずに、積極的に水やりをしましょう

まとめ

本記事では、実生において重要な「発芽率を高める方法」に焦点を当て、たね蒔き手順や注意点などを解説しました。

この記事を参考に、多肉植物のたね蒔きにぜひ挑戦してみてください。

小さな生命が芽吹き、スクスクと育っていく過程で、実生だけでしか味わえない魅力に触れられるでしょう。

実際に、自宅で多肉植物を実生し、その後の成長記録を付けています

以下の記事でまとめているため、よろしければあわせてお読みください

コメント