植物が復活する園芸技術

最近、観葉植物に注目が集まっています!

雑貨屋や洋服屋の一角で植物が販売されていることもめずらしくなく、生活の一部を彩る存在として、持ち前の存在感を発揮してくれます!

観葉植物の中でも、特に高い人気を誇る品種には、「ガジュマル」がいるでしょう!

ほかの植物ではなかなか見られないユニークな見た目で、株ごとに個性があらわれやすいところに、人気が集まっています!

「ガジュマル」は、沖縄をはじめとした自生地で開放的に育つと、30m近くの樹高にまで成長する植物です。

本来大きく成長する植物を小さな鉢に植えることで、強制的に成長を抑制しているので、2~3年ごとに植え替える必要があります。

定期的に植え替えをしていても、体調を崩すことはありますが、そんなときに検討していただきたいのが「丸坊主」です!

この記事では、ガジュマルの「丸坊主」について、詳しくご紹介していきます!

ガジュマルにおける「丸坊主」とは

植物の枝や葉を切り落とすときに、「剪定(せんてい)」という言葉が使われます。

一見、植物にとってかわいそうに思えるかもしれませんが、剪定は見た目を整えるだけでなく、植物自身にもさまざまなメリットをもたらします。

正しいタイミングと方法で行うことで、植物を健康的に育てていくために、重要なテクニックのひとつとなるでしょう。

剪定にはその程度に応じて、異なる名称で呼ばれることがあります。

- 弱剪定

- 枝や葉先を、少しだけ剪定する場合を指します。

おもに、混み合った一部分を剪定し、風通しなどを改善する目的で行います。

- 枝や葉先を、少しだけ剪定する場合を指します。

- 強剪定

- 太い枝を、大きく切りつめる場合を指します。

樹木の大きさを一定に保つことや、新しい枝の成長を促したいときに行います。

- 太い枝を、大きく切りつめる場合を指します。

特にガジュマルの場合、枝を根元からすべて切り落とすことは「強剪定」とはいわず、「丸坊主」と表現することがあります。これは、おそらくガジュマルの幹が丸みを帯びており、すべての枝を切り落とした姿が、ひとの坊主頭のように見えることに由来しているのでしょう。

丸坊主のメリット

ここでは、「丸坊主」にすることでガジュマルに与えられるプラスの効果について、詳しく見ていきます。

樹形を整えられる

ガジュマルは調子がよいときには、どんどん枝葉を伸ばしていきます。

その成長を楽しむのも魅力のひとつですが、自由に伸び過ぎた枝葉が原因で、もともとのユニークな樹形が崩れてしまうことにも…。

「丸坊主」を行うことで、ガジュマルの樹形を整え、個性的で愛着の湧くすがたを維持することができます。

植物は樹形が崩れてしまうと、もともとの樹形を取り戻すことは、決してカンタンなことではありません。

しかし、ガジュマルは適切に「丸坊主」を行うことで、樹形を取り戻しやすい特徴をもっています!

害虫予防

ガジュマルが成長するにつれ、枝葉が密集して風通しが悪くなると、害虫が発生しやすい環境がつくられます。

特に下記の害虫は、ガジュマルに発生しやすく、風通しの悪い場所を好む傾向があります。

- カイガラムシ

- ハダニ

- アブラムシ

「丸坊主」を行うことで風通しを改善し、害虫の発生を予防する効果が期待できるでしょう。

ただし、完全に害虫を防ぐことは難しく、風に乗って飛んできたり、知らないあいだに発生することも…。

害虫が発生した場合は、ガーデニング用品を活用するのもひとつの方法です。

おすすめのアイテムとして、住友化学園芸の「ベニカ」スプレーがあります。

スプレーするだけで簡単に使える上、害虫駆除だけでなく殺菌効果もあるため、幅広い場面で活躍する便利なアイテム。

カイガラムシやハダニ、アブラムシにも、使用できます。

大きく成長し過ぎるのを防ぐ

ガジュマルは樹形を整えるだけでなく、成長をコントロールするためにも「丸坊主」が役立ちます。

根を張れるスペースを抑えて育てることで、持ち前の成長力を制限していますが、それでも樹勢が強いことに変わりはありません。

そのままの状態で育てていると、大きく成長し過ぎ、自由に枝葉を伸ばしていくでしょう。

「丸坊主」を定期的に行うことで、ガジュマルが大きく成長し過ぎるのを予防できます!

結果として、育成する場所の省スペース化につながり、育成しているひととガジュマルの共生を実現する手段としても用いられる園芸技術です。

体調の回復を促す

ガジュマルは非常に強健な植物ですが、どんなに強い植物でも生き物である以上、体調を崩すことがあります。

そんなときに「丸坊主」をすることで、ガジュマルの体調回復を手助けする効果が期待できるでしょう。

体調が悪い状態でも、枝葉を落とすの!?

と、疑問に思うかもしれませんが、枝葉をそのままにしておくと、植物はその枝葉にも栄養を送ろうとし、負担がかかることにも…。

「丸坊主」によって枝葉を落とすことで、栄養の分配を、幹に集中させることができるのです。

これにより、ガジュマルは余計なエネルギー消費を抑え、幹の体調を回復させることに専念できます。

時間が経てば再びあたらしい枝葉を伸ばし、元気なすがたを取り戻すことにつながるでしょう!

丸坊主を行うのに望ましい季節

「丸坊主」を行うのにベストな季節は、暖かい春です!

具体的には、5~6月がベスト。

この季節には植物が動き出し、下記のようにもっとも活発に成育する季節なので、そのタイミングに合わせるのが無難です。

- たねが発芽する

- つぼみが開花する

- 新芽をつける など

「丸坊主」は、一時的に見れば、ガジュマルに強いストレスを与えることになります。

季節を選ばずに行うと、ガジュマルがストレスから回復できないリスクを高めてしまい、最悪の場合には枯れてしまう原因になります。

ガジュマルが本来の力を発揮できる春の季節に「丸坊主」を行うことで、ストレスを受けたガジュマルが、その後に復活しやすくなるもの。

春以外の季節に「丸坊主」を行う場合には、植物の成長に必要な「光」、「風通し」、「温度」などの環境がひと通り整えられる場合のみにすることが重要です。

ほかの植物を室内で育てているのであれば、植物育成用LEDライトやサーキュレーターも揃えている場合もあります。

室内育成については、下記の記事で詳しくご紹介しているので、よろしければお読みください。

多肉植物に焦点を当てた記事ですが、観葉植物にも参考になる部分はあると思います。

丸坊主の具体的なやり方

ここから、実際にガジュマルを「丸坊主」にする具体的なやり方について、ご紹介します。

自宅で数年間、同じ鉢で育てているガジュマルの調子が悪そうだったので、「丸坊主」を行い、体調回復に努めてもらう計画です!

準備するもの&あると望ましいもの

まずは、「丸坊主」のために必ず準備するものから。

- 園芸用ハサミまたはカッターナイフ

- 枝を切り落とすときに使用

できるだけ切れ味のよいもの

- 枝を切り落とすときに使用

- ライターまたはチャッカマン

- 園芸用ハサミなどの刃を消毒するときに使用

- 消毒剤

- ガジュマルの切り口を消毒するために使用

つづいて、「丸坊主」を行うにあたり、あると望ましいものです。

- 園芸用手袋(軍手でも可)

- ケガやかぶれを防止するため

- 新聞紙、園芸用マット

- 切り落とした枝の飛散を防止する目的

- 癒合剤(ゆごうざい)

- 下記に詳細を記載

「癒合剤」は絆創膏(ばんそうこう)のような役割を果たす存在。

水や雑菌などが植物を剪定した傷口から入ってくるのを防ぎ、さらに傷口も早く回復させてくれる、ありがたいガーデニンググッズです。

ただし「癒合剤」は、ほかの用途には代替として使用することはないので、あればでよいと思います。

もし購入するのであれば、「トップジン」や「カルスメイト」といった商品がメジャーですが、自然な色をしている癒合剤は「カルスメイト」です。

ガーデニングショップやホームセンターの園芸コーナーなどでも取り扱いがあるので、立ち寄る機会があれば購入してもよいかもしれません。

ハサミ(カッター)を消毒する

まず、「丸坊主」にするために使用する園芸用ハサミ、またはカッターナイフを消毒します。

園芸用ハサミなどの刃を、全体的に火で炙り、炙った後は熱を冷まします。

正直、面倒くさいな…。

必ずやらなくてはいけない作業ではないのでは!?

と感じるひとも多いかもしれませんが、この作業は、意外と重要です!

お医者さんが手術をする場合に、消毒をしていないナイフを使用したら、大きなニュースとして報じられることでしょう。

これから「丸坊主」というガジュマルの手術をすることになるので、使用するものは、あらかじめしっかりと消毒する必要があります。

ガジュマルに与えるダメージを少しでも軽減させ、傷口から菌が入るのを低減させることが重要です。

わたしは行っていませんが、熱消毒以外にも、園芸用ハサミなどを消毒する方法はあります。

- キッチンハイターを薄めた水に漬け込む

- アルコールをつけた布などでふき取る

- エタノールを薄めて使用する

熱消毒の方法以外では、アルコールでの消毒作業が手っ取り早く行える方法だと思いますが、自分に合った方法があればよいですね!

園芸用手袋を装着し、新聞紙を敷く

ガジュマルの「丸坊主」は、園芸用ハサミなどを使用します。

安全のために、園芸用手袋を装着しましょう。

また、ガジュマルはゴムの木の仲間です。

樹液が直接皮膚に触れると、皮膚が弱いひとは、手がかぶれてしまうことがあります。

その意味でも、園芸用手袋は必ず装着した方が無難です。

また、「丸坊主」を行う場所にもよりますが、必要に応じて新聞などを敷きます。

ガジュマルを植え替える(場合によって)

ガジュマルが体調を崩し、その原因が分からない場合には「根詰まり」や「根腐れ」など、根の不調も疑う必要があります。

原因によっては、「丸坊主」ではなく「植え替え」を実施した方がよいケースもあるでしょう。

もし「丸坊主」と「植え替え」のどちらも行う場合でも、できる限り別々に行うことをおすすめします。

その理由は、ガジュマルにかかるストレスを軽減するため。

自然環境下では、「丸坊主」も「植え替え」もガジュマルにとって、ほとんど起こり得ない状況です。

双方を同時に行うとストレスが重なり、結果的に、ガジュマルが枯れてしまうリスクが高まります。

もし「丸坊主」と「植え替え」を行う場合には、以下のように順を追って実施するのがよいでしょう。

- 植え替えを行う

- 植え替えによるストレスから、ガジュマルを回復させる(2~3週間ほど日陰で管理する)

- ガジュマルが回復した後に「丸坊主」を行う(新芽が出てきたら、回復した証拠です)

段取りを踏んで実施することで、ガジュマルへのストレスを分散させることができるので、結果として枯らすリスクを最小限に抑えることができます。

丸坊主にする

いよいよ、ここからガジュマルの手術「丸坊主」をはじめます。

重要なポイントは、下記の2つです!

- 思い切りよく切ること

- 切れ味のよい刃を使用すること

ポイント①:思い切りよく切る

「丸坊主」に限らず、植物の枝や葉を切り落とす際に重要なのは、『思い切りよく切る』こと。

正確には、スパッと切って、ガジュマルの切り口を平面上にキレイにすることが重要です。

『思い切りよく切る』と、結果的に切り口をキレイに切ることがにつながります!

切り口が複雑になると、複雑な切り口を治すよりも、平面でキレイな断面を治す方がガジュマルも最小限の体力で治すことができます。

ポイント②:切れ味の良い刃を使用すること

これも目的は同じですが、切れ味のよいハサミやカッターナイフを使用することで、切り口をキレイにすることができます。

切れ味の悪いものを使用すると、凹凸のある切り口になり、ガジュマルにダメージを与えてしまうことにも…。

ただし、切れ味がよく高品質な道具は販売価格も上がるため、お財布事情に合わせて選ぶ必要があります。

たとえば、高価な道具を購入せず、100円ショップの園芸用ハサミを定期的に買い替えるという方法もあるでしょう。

デザイン性も含めて自分が気に入ったものを購入すると、園芸用グッズを大事に使うことにつながり、結果的に長持ちさせることができます。

インターネットでは、フッ素加工が施されサビにくい園芸用ハサミも売られています。

下記のものはAmazon売れ筋ランキング1位で、はさみが開く角度を調整できるので、手が大きくないひとでも使用しやすいでしょう。

切り口の消毒

ガジュマルはとても強い植物ですが、「丸坊主」を行った際、切り口から菌が侵入すると、体調を崩す可能性があります。

そのため、切り口を消毒することで、万全の体制が取れます。

「ベンレート」や「ダコニール」など、いろいろな園芸グッズが市販されているので、いちどガーデニングショップやホームセンターをチェックしてみてください。

今回自宅では、先ほどご紹介した「ベニカ」を使用しました。

さらに、癒合剤を切り口に塗ることで、菌の侵入を防ぐ効果を高められます。

ただし、ガジュマルは強い植物なので、癒合剤の使用は必須ではなく、あくまでプラスαの対策として考えていれば問題ありません。

切り口に消毒することよりも、園芸用ハサミなどを事前に消毒しておく方が重要なので、この作業を省くケースもあります。

切り口に水が当たらないように、水やりをする

「丸坊主」を行った後は、切り口である断面が濡れないように、注意することが大切です。

理由は、菌の侵入を防ぐため。

水やりの際は、「底面給水」という方法で鉢底から吸水させるのがですが、切り口に水がかからないようにすれば問題ありません。

いずれにしても、慎重に水やりをする必要がありますが、下記の記事で「底面給水」について詳しく解説しているので、よろしければ参考にしてください。

普段、雨水が直接あたる環境でガジュマルを育てている場合でも、このタイミングに雨に濡れる場所に置くことはNGです。

まずは、ガジュマルの切り口がふさがり、「丸坊主」からの復活を待つことが先です。

「丸坊主」を直後から水やりを極端に減らす必要はありませんが、葉がなくなった分、ガジュマルから水分が抜けていきづらくなっています。

そのため、ガジュマルを植えている園芸用土が、乾きづらくなっているでしょう。

ガジュマルを植えている用土が乾いたら、水やりを与えることを繰り返していきます。

また、肥料は植物が必要としているタイミングに与えてこそ、最大限の効果を発揮できるもの。

ガジュマルがストレスを受けているタイミングで肥料を与えると、ガジュマルが調子を崩してしまう原因にもなります。

肥料は葉が生えてくるまで、与えないようにします。

あとは、ガジュマルの回復を待つ

あとは、ひたすら「ガジュマル」が枝葉を伸ばしてくれるのを信じて、待ち続けます。

成長期であれば、すぐに動き出してくれるでしょう。

ガジュマルが心地よく過ごせる気温は、20~30℃程度なので、なるべく適温を保つことが重要です。

そして、本来は直射日光にも強い性質をもっていますが、このタイミングでは強い光に当てることは避けましょう。

理想的な場所は、本が読める程度に明るい室内か、屋外の日陰です。

植物は環境の変化を感じると、ストレスを感じてしまう生きものです。

心配になることもあるかもしれませんが、置き場所を決めたらなるべく移動することはせず、環境の変化が置きづらい環境が望ましいです。

新たな芽吹き(丸坊主後の姿)

適切に「丸坊主」が行えていると、しばらく待っていれば、ガジュマルが芽吹きを開始します!

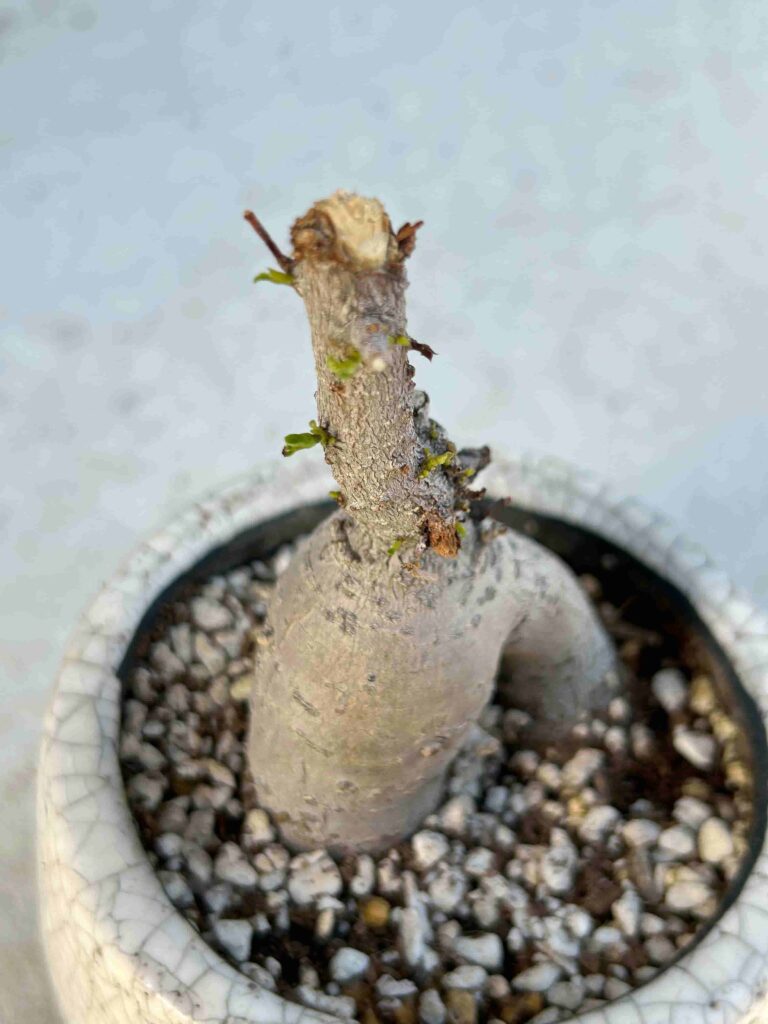

丸坊主から1週間後のガジュマルの様子

成育環境が整っていれば、1週間ぐらいすると幹の部分から、ポツポツと緑色の葉が展開し始めます。

ここまで来れば、半分安心できます!

ガジュマルがそのまま枯れずに、成長を再開してうれしい気持ちが高まりますが、この時点では肥料は与えないでおきます。

丸坊主から4週間後のガジュマルの様子

完全に葉が生い茂り、絶好調な調子を取り戻したガジュマルです!

ここまで来れば、あとは通常のガジュマルの育成方法で育てていけばいいので、水やりも切り口にかかっても大丈夫。

また、液体肥料を与えても問題ありません。

肥料と一緒に活力剤を与えると、より植物が元気に成長しやすくなります。

ほかの活力剤と比べると、正直価格はすこし高いですが、下記の「HB-101」は効果が大きいのでオススメできます。

自宅では、他にもいくつか観葉植物を育て、成長記録を付けている品種は、下記の記事でまとめています

よろしければ、チェックしてみてください

まとめ

本記事では、ガジュマルの枝葉をすべて切り落とす「丸坊主」を行うことのメリット、具体的な方法や注意点、さらにその後の様子などについてご紹介しました!

愛情を持ち、大切に育てている植物はいつまでも元気でいてもらいたいところ!

ガジュマルが強い植物だからこそ、「丸坊主」のような園芸技術で、元気を取り戻す手段もあります。

ほかの植物で同じようにすべての枝葉を切り落としてしまうと、なかにはそのまま枯れてしまう植物もあるので、注意が必要ですね。

ガジュマルを育てている方は、適切なタイミングで「丸坊主」を取り入れ、すてきな植物ライフを楽しみましょう!

「ガジュマル」の育成環境などは、別の記事でご紹介しています。

-225x300.jpg)

コメント